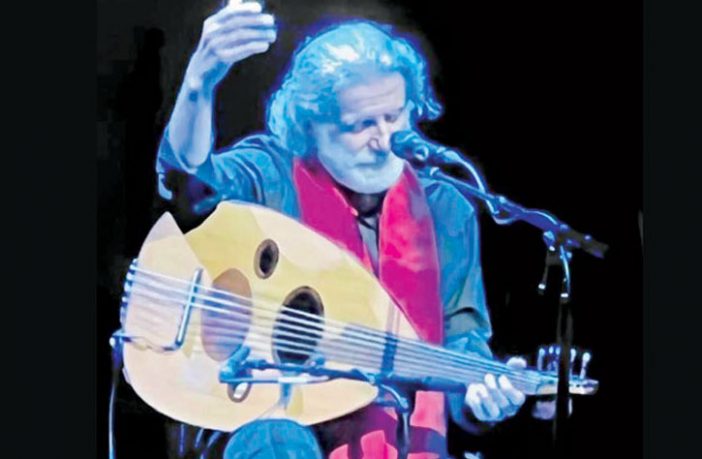

يُسمّيه فعل «تساقُط»، هذا الذي أتى إليه «من السماء»، فبدأ مارسيل خليفة العمل منذ سنة ونصف السنة، على «جدارية» محمود درويش. عشق شعره وردّد أبياته منذ العام 1976، وعنه يقول، إنه «المقيم وحده في الضفة الأخرى من القلب». تحلّ الذكرى الرابعة عشرة لرحيله اليوم 9 أغسطس (آب) 2008، وهي مناسبة ليكشف مَن غنّى ولحّن من شعره «أحن إلى خبز أمي»، وغيرها الروائع، عن العمل الضخم.

حوار لـ«الشرق الأوسط»، من وطنه لبنان إلى منفاه الاختياري في أستراليا، مع موسيقي من الكبار؛ يقرأ بلا عدّ، في المساء الطويل إلى نومه، ولكن في «الجدارية» (قصيدة طويلة نشرها الشاعر الفلسطيني قبل أكثر من عشرين عاماً)، فكّر أنه ربما يتبرأ من وحشة الصمت ليملأ الفضاء بمحاكاة للحياة والموت.

«الجدارية» و«الخطيئة»

يُحرّرها من قبضة الوقت «قد يذهب الماضي والحاضر والمستقبل، لكن (الجدارية) تخطف كل ذلك وتزّف الزمن في موكب المعنى والصور». فيها يكتشف «أسراراً مقفلة وأسئلة مهملة ونساءً تستبد بهنّ رائحة الياسمين». فالنصّ الذي عمل عليه طويلاً، «يبوح بمكنونه في متّسع للصفاء الطفولي. وكلما أدمنتَ نكهته أقام لك على أنقاض فراغ المعنى كونَك. لقد قلّبتُ ما بين دفتي الديوان نصّا يينع من جديد مع الغناء والموسيقى».

يعود المؤلّف الموسيقي وعازف العود اللبناني إلى البدايات، منتصف سبعينات القرن الماضي، حين قرأ موسيقياً للمرة الأولى قصائد درويش الأولى، ثمّ تحولت بعد حين إلى «نشيد وطني»: «حين رحتُ ألوّن (الجدارية) بقلم الرصاص، بدأتُ اقترافَ الخطيئة. وكم من ليلة أرهقتُ الجفون لئلا تفرَّ مني جملة موسيقية فترمي نفسها في النسيان. لم يطل بي الزمان كثيراً لأدرك أنني جنيتُ على نفسي وعلى السامع لاحقاً، في عمل صادح تكثر فيه أسئلة لا جواب لها». أدمنَ العمل ولم يخطفه عنه بردٌ أو حرّ. داخل غرفة صغيرة محايدة في عزلته، يسكنه شعور بالسلام وتمسح «الجدارية» عينيه «بهدوء، أدوّن ما يتدفّق على ناظريّ. وفي كل يوم، يكبر في العالم والأشياء. من الغموض تخرج المعاني وتنقاد نحوي».

لا يرفع مارسيل خليفة رأسه عن المخطوطة ليشرب من الكوب «شفّة» ماء. يجلس لساعات رغم ضجيج العالم الذي يخرق الصمت «أغلقُ على الخارج الأذنين وأفتح العينين وأجرّد نفسي عن المكان. أعيد قراءة كل فقرة ثالثة ورابعة لأدرك كنه الأشياء. أقرأ ببطء. أعيد فقرة مرّت أو جملة فرّت أو بيتاً أخطأ الطريق في القراءة الموسيقية الأولى، فأبدأ بموسيقته من جديد. أمتثل للعمل وأنا أعلم أنّ الشعر لا يعطيك فرصة لتهمله أو تطيل الصحبة والتمعّن في المجاز والصورة والمعنى. غير أنّ لكل جلسة عمل مآلها. فجلسة تُمعن في الشعر طويلاً وتستهلّ، وأخرى تمسحها سريعاً وتستعجل. لكل مزاج أَجَلٌ، أأدركتُه أو أضعتُه أو استذقتَ جماله».

يغلق الباب على نفسه ليفتح لها ألف باب «وما ضرّني إن استوحشتُ كثيراً في عزلة صارخة، فليس في العكوف ما يُعاب. كم من وقت مرّ وسيمرّ بعد على الزمان لأنهي ما بين يديّ؟»، يتساءل. لا يخفي هبوب حريق في شغفٍ كان بالنفس، فيؤجل العمل لوقت آخر. هل يطول بعد إنجازه؟ ردّه يوجز المراحل «في عام، التهمتُ من ثمار (الجدارية) الكثير، وفي كل أسبوع أنهي مقطعاً وفي كل شهر أطرق باباً. أنا الآن ملتزم بالمتابعة وعلى ظهري حِمْل الشعر وفي نفسي فيض المعاندة».

مفتون لا مجنون

تمرّ أكثر من سنة على تجربته الجديدة مع الشعر، ولا يدري، مع أنه أنجز الكثير، إلى أين سيأخذه الشغف بلعبة الألفاظ وإيقاع الموسيقى «صرت ضيفاً على المجرّد وانغمستُ في الجدل لأستبين كيف تنشأ الأشياء من الأضداد، وأطلتُ التأمل في الفارق بين الأرواح والأجساد».

«هل كنتُ مجنوناً حين بدأتُ بهذا العمل؟»، يتساءل ويجيب «لقد كنت مفتوناً، أغرق في التأمّل. رافقت الكلمة النغمة فلسفياً فتركّبت من لقائهما السيرورة والصيرورة والكينونة والحركة والتغيير والوردة والحسرة والمرأة والجمرة والمرج والموج والريح والشمس والمطر والقطاف والحياة والموت. أرهقتني الجدارية وعذبتني وأذاقت جفني السهاد. قرأتُها من عشرين سنة وطويتها، ثم عادت اليوم بإلحاح لم أستطع لجمه لتوقظ السؤال عن الفارق بين المدى والصدى. ليس في الأفق جواب عن خاطر طائش أصابني ربما لأداوي جرحاً في القلب».

قرأ في «الجدارية» اسمه: مارسيل ابن ميشال وماتيلدا من حي «العَرْبة» ببلدة عمشيت الساحلية «وقرأتُ فيها لوحة الحياة والموت، لأقود شمعة في عتمة فراغ مُجهد ولأهِب المعنى للأشياء وأقهر خوفي المدفون لئلا يضيع مني الليل وتنسدل الجفون، وحتى لا يحاصرني طويلاً فتطاردني الظنون. حين أتعب أعود أقرأ، ثم أكتب، وهكذا دواليك».

بعد التساؤل «ماذا يبقى في عتمة الأيام غير الشعر واحتراف الموسيقى؟»، يتابع «أسمع موسيقى (الجدارية) كمن يستمع إلى خفقان قلب جنين. أرى ملامحها وحركاتها ومقاماتها، وأقول هنا ثأرنا من الوقت والمسافة والتلاشي وانتصارنا على العبث والعدم».

يتحدّث عن لقاء الموسيقى والشعر ويراه استعادة للحوار بين الأنا والأنا الآخر، لُبّ «الجدارية»: «هو استرجاع لأصواتٍ وتريّاتُها في السير على البحيرة ودروب القوافل». ينظر إلى نفسه، فيلمح عوداً وحيداً على كرسي بعدما غادر الموسيقيون المكان وأسدلت الستارة على المسرح. من هذا العود، يدع صوت درويش ينساب في بعض مقاطع الأنا ومقاطع الموت، فيوحي كأنه يتحدّث من العالم الآخر «كحي يتحدّى الموت رفقة غناء الروح الأبدي».

تساءل حين بدأ العمل على الجدارية عن ارتكاب «الخطيئة»

بوفاء، يذكُر مَن فارقنا في مثل هذا اليوم: «عندما يصدح صوت درويش تطمئن إلى أنّ الزمان لا يزال حياً وحظه في البقاء أطول. صوتُه سيأتي كسحابة تعبُر، وعلى الموسيقى أن تعرف كيف تجعل السحابة غمامة، وتبعث في كثافتها الرغبة في التحوّل إلى (مطر ناعم في خريف بعيد)، كي تسقي المعنى الظامئ إلى ما يجعله معنى».

ولصوت درويش مفعول السحر «يَفتِنُ ما فاض عن حاجة التعبير. كان لا بدّ لهذه الملحمة الشعرية الموسيقية الغنائية من هواء هو إيقاع صوت درويش، يتسلّل ليروّضه على تنظيم معنى يهيم في (الجدارية). وهي تخرج مع صوته من بطن الموت وينضج المعنى وتتقاطر الصور الموسيقية. صوتان يتبادلان الحب والجمال الحياة والموت».

يُكمل الأوصاف «الجدارية مرثية الحقيقة الأبدية. حارّة مالحة وشهيّة، كنسمة محمّلة برائحة الياسمين. شممتُها قبل أن تمسحها عيناي وتخيطها شفتاي ليرنّ صوت معدنها في صدى السماع». فلنُقاطع هذه الحميمية، لنسأل عن «طقوس» التأليف، أيها يتبع مارسيل خليفة؟ يجيب متبرئاً من القواعد «أدعُ النصّ الموسيقي أو الصوت يخرج مني عفوياً، ولا أرهقه بالأصول فأخسره. أكتبُ بلا تردّد لينبلج الشروق المسيّج بالضوء. أكتبُ الموسيقى على ورقة النوتة بحبر سرّي. أكتبُ ما أسمعه وما لا أسمعه في ومضة زمان عجول لا ينتظر. أكتبُ الموسيقى حين أعجز عن الكلام. روحي وحياتي تكوّنتا من سلسلة الإضاءات والمسوغات التي تؤدي أدوارها دون توقّف في داخلي. أترجم ذلك بصوت الموسيقى لأحرّض الناس على التوهّج». خلاصته وقناعته «الخصوصية أن تصنع لغتك. الموسيقى بصمات والعالم لا يحتاج إلى نسخ متشابهة».

الطفولة ومصادر السماع الأولى

نسأله عن طفولة تخترق نصوصه الموسيقية لتستعيد عالماً مفقوداً، فيذكُر «في بيتنا الصغير، البيت الضيّق – الواسع، كتبتُ أول أعمالي وأسمعتُها لأمي وأبي وجدّي وجدّتي. كتبتُ النوتات المليئة بأصوات البحّارة والفلاحين وما سمعته وما شاهدته. ورغم ذلك، ولليوم، لم أكتب بعد الموسيقى التي أحلم بكتابتها. أسمعها في الحلم، وعندما أصحو تضجّ بها أذني بصمت صارخ إلى ما لا نهاية. أليس في الموسيقى عبث لا ينتهي؟».

وماذا عن مصادر السماع الأولى؟ يجيب «كانت صوتَ الغجر في خيامهم مع البزق والغناء والرقص الساحر. أغانٍ بدويّة ذات حنين جارف. وما زلت إلى اليوم أسمع الصدى الجميل الذي عجز الزمن الطويل عن إسكاته. أصوات أولاد الحيّ، نغنّي سويّة على إيقاع التنك وعلب الحليب الفارغة. الحنين إلى تلك الأصوات في قريتي لازمني كل الفترات. صوت جدّي العذب في جلسات الطرب وعزفه على الشبّابة”.

كان والده يُسلطن على صوت العود، لكنّ الأثر الهائل للأم «أمي بفضلها أصبحتُ موسيقياً، ولقد لاحظتْ منذ طفولتي رغبتي في تعلّم الموسيقى. ترعرعتُ على تراتيلها في سرير خشبي تهزّه بيمينها. وكان لصوتها جمال غامض، حيث اختلط بصوت الريح الآتي من صوب البحر. لكن أمي رحلت قبل الأغنية وقبل الموسيقى، ولم تسمع أعمالي ولم تشهد كيف بعثرتُ أيامي في الحقائب والمطارات والمدن البعيدة».

«القلق فعل بطولة»

مارسيل خليفة مُختَبر قلق. يراه «الشق الأهم في الفعل الوجودي» ويرفعه إلى مصاف البطولة «القلق الشخصي الفردي الذي أعيشه قد ينتهي إلى فعل يؤثّر في الآخرين أو قد لا يؤثّر فيهم. وقد يكون هذا العذاب نتيجة الالتزام أو لا يكون؛ غير أنه منفعل، في معظم الحالات، بعشرات المؤثّرات الأخرى من غربة وفقر ومرض… في القلق شيءٌ من الرفض، وهذا في صلب الإبداع. لعله من المحتّم علينا اللجوء إلى الداخل، إلى القلق الجوّاني، حيث يواجه الإنسان منّا ضميره وكيانه، حيث يرى ذاته عارية».

طغيان السياسة والازدحام

لا يمكن مقابلة مارسيل خليفة بلا تطرّق للسياسة. يلمح طغيانها على الواقع ومصير الفرد حدّ أنها «غمرت بيوتنا وشوارعنا وكل زاوية من حياتنا، وما عدنا نرى إلا من خلال هذا الطغيان». يعدّ الحاجة ماسّة إلى «الصحو وسلامة الفكر»، ويضيف «يعيش الفنان اليوم فترة صعبة، ناقمة على تاريخه، متجسّسة على خصوصياته، مريعة بما فيها من فقر وجوع وقهر. فإذا لم يدافع عن وجوده الفردي، فسيفقد وجهه وملامحه. للفنان سحرٌ، إن تُرك للطائفيين والسياسيين، فسيمحق كل ما يميّزه من رؤية خاصة للحياة أو فهم متفرّد للتاريخ أو تعاطف خلاّق مع البشر».

يربط الاضطراب السياسي ببلبلة مريعة تمسّ القيم وتُمزّق النفوس «علينا أن نكون متيقّظين. ففي غمرة البرامج النظرية التي تهتف بها كل فئة، من دون تفعيلها في الواقع، يستشري الرياء والفساد فيصعب التغاضي عنه». يُكمل «إلى جانب هذا كلّه، نعيش طغيان الكثرة والازدحام. كذلك هي الوسائل الجماعية الطاحنة للذهن، من إذاعات ومطبوعات وتلفزيونات ومسلسلات ومواقع إلكترونية. بطلٌ من يحاول الوقوف على رجليه في لجّة هذا السيل الطاغي ليعيد إلى ذاته الإنسانية كرامتها».

لا يساوم على ضرورة أن «يكون الفنان شجاعاً باستيعابه هذه الحالة المعقدّة وتمكنه من النظر إلى مصير الإنسان برؤية نافذة وخلّاقة». ورغم الشحّ في الإبداع والكثرة في الإنتاج «علينا تخصيب تربة الإبداع خارج سطوة هذا الجرف، فنهيب بشبابنا أن يتأملوا ويُبدعوا. على الفن أن يتمسّك بدوره البطولي الخلّاق. حين نفترض أنه إنساني في الجوهر، يبقى السؤال: أهو جيّد أم رديء؟ بذلك يكون وسيلة لتعزيز الاندفاع، لا وسيلة للتجميد».

يكرر كحسرة «ماذا يبقى في عتمة الأيام غير الشعر والفلسفة والموسيقى؟». بسؤاله عن مفهومه للموسيقى وهل يكترث لانتشارها الجماهيري، يردّ «هي عملية مواجهة، والموسيقي الشجاع لا بدّ أن يجد لغته الجديدة في كل زمن. يجب أن تصل الموسيقى إلى كثر وليس إلى قلّة. فحين يتخلّف أحد عن سماعي، أذهب إليه وأعتذر. ربما كانت غلطتي، أو أنّ موسيقاي عصيّة على التواصل معه. لذلك؛ أحاول إيجاد معادلة تستطيع الوصول إليه».

الرجل الغارق في غربته، يرى الناس «بداية الموسيقى والنهاية. هم البوصلة التي تحدّد لي الاتجاه. والموسيقي الذي لا جمهور لموسيقاه يكون قد أضاع عنوان الجمهور. والذي لا يستطيع أن يكتب مقطوعة يمكنها التواصل مع الجمهور، لديه مشكلة. أؤمن إيماناً مطلقاً بالذوق العام. هو الذي يستطيع أن يقيّم العمل الفني، يُقبل عليه أو يُهمله».

رفضُ التصنيف

لا يهوى تصنيف الفنان؛ هذا ثوري، وذاك فنان الغزل أو الحماسة «أرفض أن يحدّد لي الآخرون صفتي وهويتي سلفاً. لا أؤمن بشيء كإيماني بالحرية، ولا أكره شيئاً ككراهيتي لكل ما من شأنه الحدّ منها ولو كان متأتياً من طريق المحبة. فما قيمة الفنان عندما يريده الناس كما هم يريدون، لا كما يريد هو أن يكون؟ وإلى أي مدى يستطيع أن يلبّي رغباتهم من دون أن ينتقص ذلك من تجرّده الفكري وأصالة لغته وحريته. إلى أي حدّ هو ملزم على التجاوب مع هذه الرغبات؟».

يجيب عن أكثر ما يدور في بال أحبّته، بسؤال «هل أنا ثائر حقاً؟ نعم! ولكن، هل يمكن اختزالي في كوني ثائراً؟ لا! أنا لستُ هذا فقط. فكما أثور، كذلك أهدأ. وكما أصرخ كالمجنون في أعمالي، أهمس كالطيف أو أختنق كالغريق. إنها معركة بيني وبين أصالتي وامتحان لشجاعتي الروحية. لا أتملّق الجمهور ولا أستجدي التصفيق. لست ضعيفاً أمام محبّتهم لي. أفضّل حريتي على إعجاب الناس. أعيش أرقاً دائماً، ولا ألين للمساومة».

يرفض نهائياً الزيف والغشّ الفني «إذا كنت أملكُ هذا الرصيد الشعبي، فسببه أنني لم أغشّ في ورق اللعب. باقٍ في وجدان الناس ولا يعنيني البقاء في ذاكرة ناقد. إذا استطعتُ الوصول إلى وجدانهم فأكون قد نجحت. تعبتُ لأخترع لغتي خلال كل تلك السنوات، ولتكوين حالة تُعرِّف بي وأُعرَّف بها. الخصوصية أن تصنع لغتك».

يبحث اليوم عن موطئ قدم في زحمة العالم والتاريخ «الأصعب هو كيف تحقق نفسك على نحو خاص وسط هذا الزحام. كنتُ أعتقد أنّ الموسيقى ستبقى هواية، فلا يمكن لأحد أن يقرّر سلفاً بأنه سيكون موسيقياً. حتى الآن، ورغم الطريق الطويلة، ما زلت أنوس بين الهواية والحرفة. بقيت هاوياً ومحترفاً في آن».

الغياب ودروس الوقت

يحضر سؤال عن الغياب والعتب في عيون الأصدقاء. فلِمَ الهجران؟ يربط فنان «بين ريتا وعيوني بندقية» (شعر درويش)، أسباب الغربة بانهيار بلد «بأمه وأبوه» وسرقة المدّخرات كما لم يحدث على الأرض. يندسّ في غرفته ليواري وحشة حيال الجماعة والأحداث والجائحة والفساد «ألازم غرفتي، ألتهم الشعر وأتلهّى أحياناً بالسماع لموسيقى العالم لأرتاح من عبء العمل».

ينتبه اليوم إلى الوقت أكثر من أي زمن مضى «كل يوم يمرّ ولا أعمل فيه، أشعر بإحباط شديد. يعلّمني العمر احتساب الوقت بدقّة بحثاً عن الموسيقى الصافية. الموسيقى المتحرّرة من عبء تاريخها وعبء الواقع. فبتُّ أسعى إلى البحث عن الجوهر والعمق. علينا محاولة تصديق وجودهما توقاً إلى الموسيقى المستحيلة».

فاطمة عبد الله – الشرق الأوسط

Follow Us: